Marseille-Bordeaux

Comment puis-je longtemps demeurer immobile. Inactif. Comment ne pas rendre hommage à cette lecture si facile et si douce, si longue et maladroite d'un grand curé devant l'Eternel, Daniel-Rops si gauche et si sacristain, sans moisi toutefois – par simples allusions. Comme il serait malvenu d'ajouter des notes à des mots, en ce long cercueil de fer roulant, vivant, garni d'êtres chers. Les personnes me hantent. Les hautes femmes brunes enfardées, leur odeur surfaite et leurs ongles vernis, tout écaillés – ces dignités qui n'en sont plus, ces mystères dégradés tout grisés d'égalités paritaires. Le canal du Midi qui borde les voies. Sincérités vagues, souffrances évanescentes, deux lignes d'eau, deux lignes vertes, un embarcadère, juste vivre et deviner ce qui stagne.

Superflu de l'épilogue – foi chrétienne plaquée, paysages trop vus d'où l'on se détourne. Votre sourire vaut tous les paysages – c'était à Saint-Bertrand de Comminges. L'Allemagne dans mon dos, la Gascogne arabe devant, de longues jambes noires et maigres sous un cul sans moulage, des yeux curieux prêts à se courroucer – rester intéressant. Non pour les femmes mais pour le dieu, dans l'allégeance à soi. Une autre femme parle fort au téléphone, personne auprès d'elle et pour cause. De grands champs détrempés par sillons. Tu me fais chier dans tout le train. Le moindre mouvement des femmes comme une invraisemblance, le mouvement des statues – les femmes sont des statues qui bougent et ressentent – que c'est bizarre.

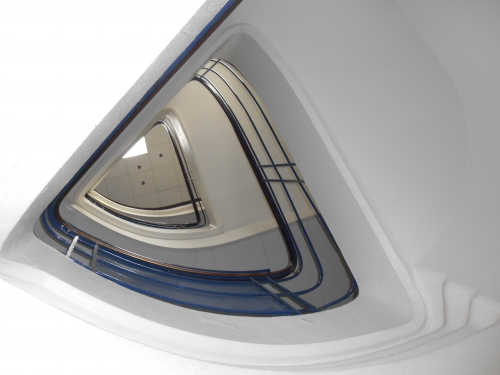

Ces abandons ne valent rien : la menace s'efface – tout ralentit – AGEN. Où je bouffais de la purée face à l'antisémite : Ce n'est qu'une opinion ! Pas après Izieu. J'ai vécu ici-même dans une autre ère. D'autres avenir nous attendaient. Ce n'est plus croyable. On ne peut y ajouter foi ; nous nous pensions pleins de passé, avec des quantités d'années devant : merde à la modestie, qui nous a fait tant de mal ! Un bassin de femme me frôle, maintenu par-dessus les sièges en instable équilibre, sans le moindre parfum signal sous mes coups de narines. Nous sommes des millions à écrie dans l'ombre, descendants saccadés ces longs degrés qui mènent au tombeau ; tous le stylo entre les dents; ainsi parlait Colaux le Belge. Des hommes au cul mince, pantalons tombants, nuques rasées.

Le coup de fouet du train qui nous croise. Nostalgie du corps qui se dissout dans l'herbe et la rosée. Garonne. Personne ne te lit ni moi non plus. Couchant magnificent sur les plastiques protecteurs. Plus qu'une heure et vingt minutes. Arbustes sans feuilles alignés dans le rose et le roux, fleuve bienveillant grossi, panneaux de gares flagellant la vitre illisible, terrains et toits plats et blancs qui s'allongent dans l'ombre, routes grises et je dors comme une pierre, il y a plus à l'intérieur de mon bocal bercé que là dehors, où gisent les champs indéfinissables.

Manque d'air. Pommettes chaudes. Et repartir demain. Ces hautes perches sont des plantations de tabac. Marcher ne suffirait plus mais fondre dans l'humus. Traits de visage ou contours animaux si souvent reproduits dans les roches, Christ ou Macchu-Picchu, talus obscurs jamais je ne rêve aussi vite Sylvie veut me voir si rayonnant dit-elle